東海道岡崎宿 | 徳川家康が生まれた岡崎城と二十七曲り

藤川宿を後にして国道1号線を歩いて来ましたが、ここで1号線から離れて脇道へと入り日本橋から数えて38番目の宿場である岡崎宿へ向かいます。

東海道を進んでいくと、つくでみちという道標がありました。現在の新城市作手(つくで)に向かう街道です。

作手は戦国時代、甲斐の武田氏が侵攻した歴史があり、日本続100名城の古宮城(ふるみやじょう)があります。

大平郵便局を曲がって約90mほど進むと、西大平藩陣屋があります。

ここはテレビの時代劇で有名な大岡越前(忠相:ただすけ)の陣屋。

大岡越前は実在の人物で、名奉行として功績を残しています。寛延元年(1748)に大名となり、西大平藩を領してこの地に陣屋を築きました。

大岡家は明治まで代々この地で藩主となりましたが、肝心の忠相はずっと江戸にいて、この陣屋にはいませんでした。

岡崎市教育委員会の案内板によると、大平一里塚は本多重次の子・成重が築いたとあります。

現在では1つしか残っていませんが、かつては道路の向かい側(北側)にも一里塚がありました。(道路建設で消滅)

再び国道1号線に出て、東名高速道路・岡崎IC(インターチェンジ)を過ぎた辺りに松並木が再現してあります。

そして国道1号線から街中に入っていくと…なんとイキナリ冠木門(かぶきもん)がありました。

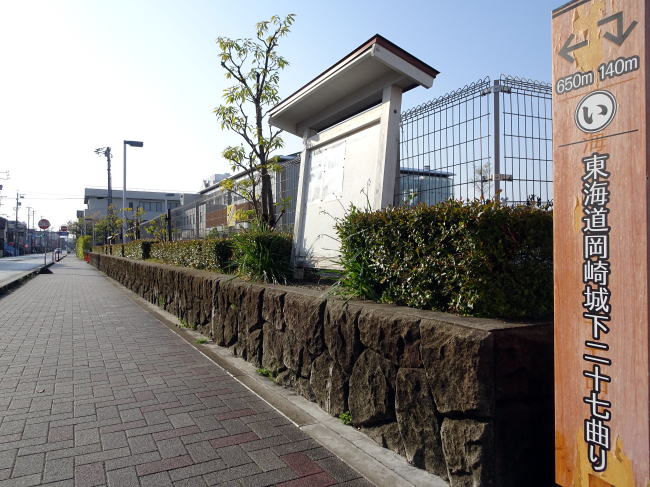

この周辺がかつての岡崎城下・東海道二十七曲りの東の始まりなのです。

岡崎宿東海道二十七曲りとは、簡単にいうと曲げまくった岡崎城の城下町の道のこと。

※黄色の線が東海道

整備したのは天正十八年(1590)〜慶長五年(1600)に岡崎城主だった田中吉政という人物。

なぜこんな事をしたのかというと、軍事上の理由だったといわれています。

当時はまだ合戦が行われていた世の中で、もし敵が大軍を率いて岡崎城に攻めてきた場合、攻め寄せる敵を側面攻撃しやすいために道を曲げまくったのだとか。

つまりスンナリ通させず、翻弄させている間に攻撃するという防御の仕組みですね。

二十七曲りがスタートして東に進み、岡崎城下に入る東の入り口が籠田惣門(かごたそうもん)。

西の入り口が松葉総門(まつばそうもん)です。

現在でもこの岡崎城下・東海道二十七曲りを歩くことができます。

籠田惣門から西に向かって案内板があり、それに従って歩ける様になっています。

(い)、(ろ)、(は)、(に)、(ほ)…の順番で曲がり角を案内してあります。

また道中にはいくつもの案内看板があるので、常に東海道を歩いているかチェックできるのです。これは非常に便利でした。

東海道から少し離れますが、近くには徳川家康の長男・松平信康の墓と正室・築山(つきやま)殿の墓があります。

松平信康の墓は若宮八幡社に。築山殿の墓は八柱神社にあります。

2人は当時敵だった、甲斐の武田氏に内通していたと疑われ、家康によって最後を迎えました。

亡くなった場所は静岡県ですが、墓は岡崎市にもあります。

東海道に戻ります。西に進んで行くと伝馬町という看板が出てきました。この周辺がかつて岡崎宿の中心地でした。

大きな白いビルがありますが、これは岡崎の銘菓・あわ雪で有名な備前屋。ビルの側面に伝馬町の図が掘られています。

かつて岡崎宿には、本陣3、脇本陣3、旅籠112軒があり、大きな宿場でした。

現在では建物もほとんど残っていませんが、石碑が当時を偲ばせています。

伝馬町に建つきら道の道標。現在の愛知県西尾市方面に伸びる街道がここから分岐していました。

岡崎には海がありませんが西尾には海があったので、塩や海産物が、きら道から東海道に運び込まれたのでしょう。

また少し先になりますが、きら道は隣の池鯉鮒宿からも伸びています。

何やら洋館みたいな建物がありました。これは岡崎信用金庫資料館で、かつての岡崎信用金庫本店の建物。

大正六年(1917)の建物で、現在は国の有形文化財です。

ちなみにこの周辺に東海道時代に城主が大事な客を接待したといわれる、御馳走屋敷(ごちそうやしき)がありました。

二十七曲りを東に進み、城下の東の入り口である籠田総門近くに建つ田中吉政の石像。二十七曲りを整備し始めた人物です。

余談ですが関ケ原合戦で石田三成を捕まえたのもこの人。戦後、その戦功のためか筑後国柳川(現在の福岡県柳川市)に加増転封になりました。

籠田公園を過ぎると康生町(こうせいちょう)があります。

徳川家康が生まれた町という意味で付けられた町名です。

康生町を過ぎ、材木町に向かう辺りから二十七曲りの頻度も多くなって行きます。

曲がる場所に気を取られ過ぎず、横断歩道を渡りましょう。

伊賀川を渡ったあたりから左側(南側)を見ると…岡崎城の天守が見えます。

つまりここは岡崎城の北側なのです。

東海道を歩いていると、現在の岡崎城の中には入ることはありませんが、もし時間に余裕があるなら岡崎城を観光して行くのも良いですね。

中には天守や資料館、そして築城当時の堀や石垣もありますが、なんといっても徳川家康産湯井戸は戦国好きな人必見といえるでしょう。

国道1号線を歩道橋で渡り、国道248号線を渡ると岡崎宿の西の出入り口である松葉総門の石碑があります。ローソンがある、中岡崎町交差点の角です。

松葉総門を出て西へ向かうと八帖(はっちょう)町に出ます。

ここはかつて岡崎城から西に八丁(約900m)の場所だったので、ここで作られた味噌は八丁味噌(はっちょうみそ)と呼ばれるようになりました。

現在ではこの八丁味噌というのは登録商標になっており、まるや、カクキューの2社が作る味噌しか八丁味噌を名乗ることはできません。

ちなみに2社とも工場見学ができます。

東海道も八丁味噌の蔵が立ち並ぶ中を通って行きます。実はここでチェックしておきたいものがあるんです。

それが宮崎あおいさんの手形!

なぜここにあるのかというと、かつて純情きらりという宮崎さん主演のNHKの朝ドラがあり、そのロケ地のひとつが八丁味噌蔵でした。

その時の記念にと設置されたのがこの手形。

実は宮崎あおいさんだけではなく、周辺にはドラマ出演者の手形も設置されています。

八丁味噌蔵を過ぎると、矢作(やはぎ)川に出ます。そこに架かっているのが東海道三大大橋にも数えられた矢作橋(やはぎばし)です。

江戸時代の矢作橋は、現在よりも南側に架けられていました。

矢作橋の西側に何やら石像が建っています。これは子供の頃の豊臣秀吉と家臣の蜂須賀小六の石像なのです。

江戸時代のベストセラー小説・絵本太閤記では、2人は矢作橋の上で出合った事になっており、そのシーンを再現した石像なのです。

矢作橋から北に少し進むと矢作神社があります。

その昔、日本武尊(ヤマトタケル)が東征に向かう途中、この地の住民が賊に苦しめられていることを知りました。

そこで矢作部(やはぎべ:矢を作る人たち)に矢を1万本作らせ、賊を退治したので、それからこの神社が矢作神社といわれるようになり、側を流れる川が矢作川となったとか。

また境内には、うなり石というものがあり、これには別の伝説が。

新田義貞が矢作神社に戦勝祈願した時、急に石がうなりだしました。これを神の加護と信じた義貞は旗に神明加護と大書きし、戦いに勝ったそうです。

ちなみにこの近くにある、矢作町加護畑という地名はこの伝説がもとになっています。

矢作神社に参拝後、東海道に戻ります。まっすぐの道で分かりやすいです。

しばらくすると東海道は国道1号線と交わります。ちょうど安城街道入口という交差点のところです。

ちなみにまっすぐ進むと安城街道に入ります。

私は東海道を進むので、右に曲がって次の宿場である池鯉鮒(ちりゅう)宿に向かいます。

攻略ポイントと私の感想

今回のコース電車を使って歩くなら、名鉄・男川駅で降りて東海道に乗り、そのまま岡崎宿を抜けて矢作橋駅までという「のがオススメです。

所要時間は約2時間。

しかし途中で岡崎城に立ち寄ったり、八丁味噌蔵見学を入れたりする楽しみを追加すると、4〜5時間くらい必要なので、半日はたっぷり楽しむことができるでしょう。

今回のコースは岡崎市でも中心地を歩くので、コンビニや飲食店などに困ることはありません。

あと名鉄・東岡崎駅近くに徳川家康の騎馬武者像もあるので、つい寄り道が多くなりそうなコースでもあります。

関連ページ

- 二川宿

- 東海道二川宿は愛知県の一番東にある宿場跡で現存する本陣と旅籠が残っています。この記事では二川宿のアクセス方法や観光ポイントなど見どころを私の感想と共に書いています。

- 吉田宿

- 愛知県豊橋市にある旧東海道吉田宿の体験レビュー記事です。吉田城と豊川が有名ですが戦国武将の池田輝政や藤堂高虎縁の地でもあります。そんな吉田宿のアクセス方法や観光ポイントを私の感想と共に書いています。

- 御油宿

- 愛知県豊川市に残る旧東海道・御油宿に行った時の体験レビュー記事です。アクセス方法から御油の松並木などの観光ポイント、そして見どころを私の感想と共に書いています。

- 赤坂宿

- 愛知県豊川市にある旧東海道赤坂宿の体験レビュー記事です。平成まで営業していた旅籠・大橋屋をはじめ広重の東海道五十三次に出てくる現存のソテツなど、アクセス方法から観光ポイントまで赤坂宿の感想を書いています。

- 本宿

- 愛知県岡崎市にある旧東海道本宿を訪れた時の体験レビュー記事です。本宿周辺は徳川家(松平家)ゆかりの法蔵寺や山中八幡宮、そして山中城跡があります。本宿のアクセスとそれら観光ポイントを私の感想と共に書いています。

- 藤川宿

- 愛知県岡崎市にある旧東海道藤川宿に行った体験レビュー記事です。紫麦や藤川の松並木そして歌川広重の東海道五十三次にも描かれた東棒鼻などの見どころを解説しています。

- 知立市宿(池鯉鮒)

- 愛知県知立市にあった旧東海道知立宿(池鯉鮒宿)の現地レビューです。馬市と知立神社が有名ですが、山車や大あんまき、そしてカキツバタの無量寿寺も近くにあり見どころが多いです。現地を歩いてみた体験記を私の感想と共に書いています。

- 有松宿

- 東海道池鯉鮒宿と鳴海宿の間にある鳴海宿周辺の史跡と見どころを紹介した記事です。実際に街道を歩いてみた私の感想なども書いています。

- 鳴海宿

- 東海道鳴海宿の訪れた時の体験レビュー記事です。桶狭間合戦ゆかりの城跡や砦群、そして笠寺観音など鳴海宿周辺の観光ポイントも記載しています。

- 宮宿

- 江戸時代に整備された旧東海道最大の宿場と言われる宮宿のレビュー記事です。アクセス方法や宿場での観光ポイントなどを私の感想とともに書いています。